|

|

はりの配置 |  |

| 入力▶部材 ▶はり | ||

ダイアログ

ダイアログ

| 項 目 | 説 明 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 断面名称 | 【はり断面リスト】で入力したはり断面名称から選択します。 【はり断面リスト】の[表示]を「する」とした断面名称が表示されます。 「リストから選択…」をクリックすると、[はり断面リスト]ダイアログが表示され、 はり断面リストから選択することができます。 | |||||||||

| 寸法 | [断面名称]で選択した断面の寸法が表示されます。 説明1.、説明2.参照 | |||||||||

| 材質 | [断面名称]で選択した断面の材質が表示されます。 | |||||||||

| 幅方向の材質 | 吹抜に面した耐風梁として断面計算する場合、

または横座屈補正係数Cbを自動計算する場合にチェックし、

「べいまつ」、「ひのき」、「べいつが」、「すぎ」および

【標準部材・リスト】の

[部材材質]リスト

で入力した部材材質のいずれかから選択します。 チェックしない場合は、[材質]に表示された材質となります。 | |||||||||

| 部位 | 「はり」、「床の小ばり」、「小屋ばり」、「軒桁」、「床ばり・胴差」、

「ダミーばり」のいずれか。 「はり」、「床の小ばり」、「小屋ばり」、「軒桁」、「床ばり・胴差」は、 はりのたわみに対する断面検定に使用します。 「ダミーばり」は、荷重を負担せず、断面計算を行いません。 説明3.参照 | |||||||||

| 横座屈補正係数Cb | 横座屈補正係数Cbを直接入力したい場合にチェックし、入力します。 0<Cb≦1.0 | |||||||||

| 振れ止め材として有効 | 振れ止め材として有効とする場合にチェックします。 | |||||||||

| 断面計算する | 断面計算する場合にチェックします。 チェックした場合は、長期荷重、短期荷重、積雪荷重(積雪荷重を考慮する場合) に対する曲げモーメント、せん断力、たわみについて断面計算します。 | |||||||||

| 吹抜に面した耐風梁 | 吹抜に面した耐風梁である場合にチェックします。 | |||||||||

| 断面計算する | 吹抜に面した耐風梁の場合に有効です。 吹抜に面した耐風梁を断面計算する場合にチェックします。 | |||||||||

| 風圧力負担幅(mm) | 吹抜に面した耐風梁の場合に有効です。 耐風梁に作用する風圧力を計算する際の負担幅を直接入力したい場合にチェックし、入力します。 自動計算では、上下階横架材天端間高さの合計(最上層では下階のみ)の1/2とします。 | |||||||||

| 風力係数 | 吹抜に面した耐風梁の場合に有効です。 【計算条件】の「JIS A 3301」が「考慮しない」の場合に、 耐風梁に作用する風圧力を計算する際の風力係数を入力します。 【計算条件】の「JIS A 3301」が「考慮する」の場合は入力できません。 | |||||||||

| 断面計算単位の低減係数(断面欠損) I |

断面計算時の断面性能に対する低減率(1≧低減率>0)を入力します。

| |||||||||

| Z | ||||||||||

| A 左端 | ||||||||||

| 右端 | ||||||||||

| 勝ち負け 左端 |

「自動」、「勝ち」、「負け」のいずれか。 「自動」の場合は、【建物概要】 で設定した[はりの勝ち負けの順]により判断します。 説明9.10.参照 | |||||||||

| 右端 | ||||||||||

| 仕口 左端 |

[勝ち負け]が「負け」となる場合のみ有効です。 「算定」、「なし」および【接合部-仕口(胴差・通し柱)】で入力した金物から選択します。 仕口の検討を行う場合は、【接合部-仕口(胴差・通し柱)】で入力した金物から選択します。 算定を行う場合は「算定」を選択します。 「なし」の場合は仕口の検討を行いません。 説明4.10.参照 | |||||||||

| 右端 | ||||||||||

| 上向き逆せん断 左端 |

[仕口]で仕口金物が入力されている場合は、 【接合部-仕口(胴差・通し柱)】で設定した接合仕様が表示されます。 | |||||||||

| 右端 | ||||||||||

| せん断力の伝達 左端 |

[仕口]が「算定」の場合は、「独立(ほぞ)」が表示され、仕口金物が入力されている場合は、 【接合部-仕口(胴差・通し柱)】で設定した接合仕様が表示されます。 | |||||||||

| 右端 |

| ※ | ダイアログには、前回設定した内容が表示されます。 |

説 明

説 明

- はり断面計算において、

丸太はりと長方形断面はりとは、以下の違いがあります。

・ 断面性能I、A、Zを、はり幅の直径の円形断面として計算します。 ・ せん断力の検討においてαを4/3で行います(長方形断面では3/2)。 【標準部材・リスト】の [部材材質]リストで入力した構成が「構造用製材」で、 せいが300mmを超える場合は、曲げモーメントの検討において、許容曲げ応力度に寸法効果係数を乗じます。

【標準部材・リスト】の [部材材質]リスト で入力した構成が「異等級構成集成材」、「同一等級構成集成材」の場合は、 「集成材の日本農林規格」の第5条 表16および表24の左欄の区分にある寸法調整係数を、 曲げモーメントの検討において許容曲げ応力度に乗じます。- ダミーばりは、以下の違いがあります。

・ 断面計算を行いません。 ・ 荷重を負担しません。 ・ 出力の伏図に出力されません。

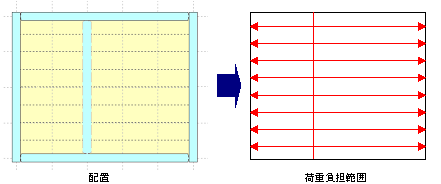

荷重の負担範囲を補正したい場合に使用します。

以下のようにダミーばりを入力すると、ダミーばりの位置で荷重の負担範囲が補正されます。

横架材接合部(仕口)を検討したい場合は、 はりの始端・終端の勝ち負けが、「負け」となるように配置する必要があります。

[参照]ボタンをクリックし、 すでに配置されているはりをクリックすると選択したはりの仕様がダイアログに反映されます。

「断面計算する」のチェックしたはりは、赤色で表示されます。

長期たわみ検定時のヤング係数は、50%(変形増大係数2)として計算します。

多雪区域の積雪時長期・短期たわみ検定時のヤング係数は、100%として計算します。

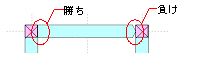

「勝ち」、「負け」は以下のように表示されます。

- 筋かい上端が取り付く横架材接合部の引抜力に対する検討は、以下の場合に行います(2点留め筋かい金物、3点留め筋かい金物については、【接合部-筋かい】の[端部タイプ]を参照)。

項目 入力 筋かい上端が取り付くはり端部 負け 筋かい上端が取り付くはり端部金物 配置あり 筋かい端部 2点留め筋かい金物

サブメニュー

サブメニュー

コマンドの下にある▼をクリックするとサブメニューが表示され、コマンドを実行することができます。

|

|

操 作

操 作

配置

配置

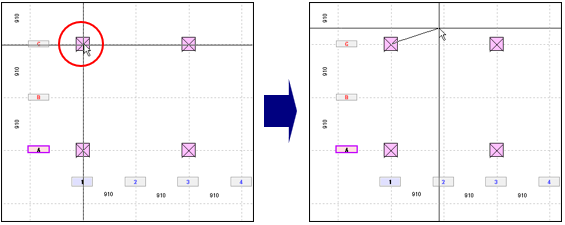

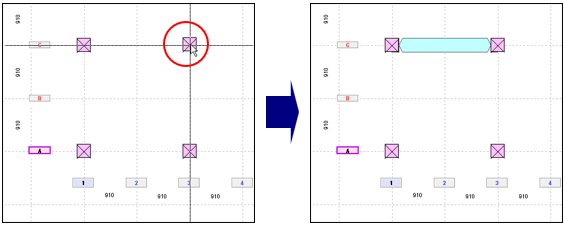

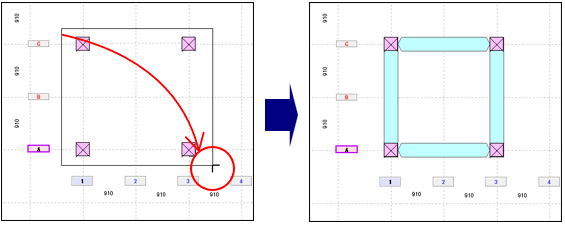

- グリッドにカーソルを合わせクリックすると、ラバーバンドが表示されます。

※ 右クリックすると、ラバーバンドを解除します。 - 次のグリッドにカーソルを合わせクリックすると、はりが配置されます。

また、ドラッグしながら配置する範囲を指示すると、一度に複数のはりを配置することができます。

- 右クリックしてダイアログを表示します。

[キャンセル]ボタンをクリックし、コマンドを解除します。

※ ダイアログが画面に表示されている状態で、伏図の作業ウィンドウ内を右クリックしても、 コマンドを解除します。

削除

削除

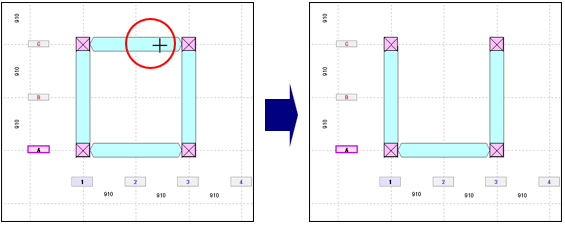

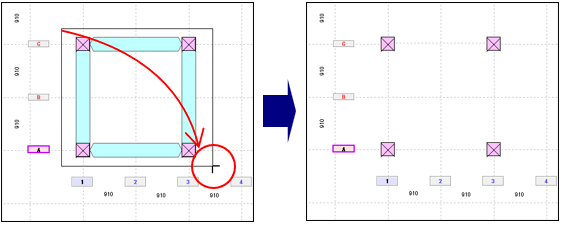

- サブメニューから[

はりの削除]を選択します。

はりの削除]を選択します。 - 削除したいはりにカーソルを合わせクリックすると、はりが削除されます。

また、ドラッグしながら削除する範囲を指示すると、一度に複数のはりを削除することができます。

- 伏図の作業ウィンドウ内を右クリックし、コマンドを解除します。

※ キーボードの[Esc]キーを押して、コマンドを解除することもできます。

注意

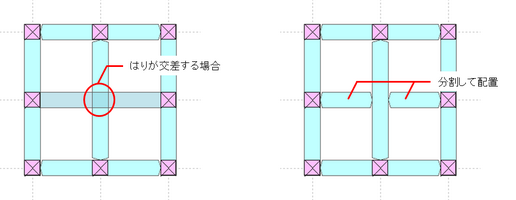

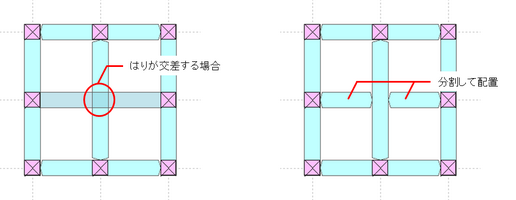

同じフロア上で、X軸Y軸に平行なはりが交差する場合は、

交差位置で分割した複数のはりとして配置されます。

ただし、斜め方向のはりが交差する場合は、メッセージが表示され、分割配置はできません。

[OK]ボタンをクリックし、はりが交差しないように何本かに分けて配置してください。

ただし、斜め方向のはりが交差する場合は、メッセージが表示され、分割配置はできません。

[OK]ボタンをクリックし、はりが交差しないように何本かに分けて配置してください。

| ※ | 土台、基礎ばり、布基礎、小屋ばりも同様です。 |